par Christian Rey

Nous vous proposons aujourd’hui un rapide survol des mesures prises dans la vallée de la Drôme pour faire face à la progression de l’épidémie de peste dite « de Marseille », entre 1720 et 1723. Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif mais d’une simple « évocation » réalisée à partir de petites notes prises lors de nos différentes visites aux archives départementales ces dernières années…

Un rapide rappel des faits

Le 14 mai 1720 le Grand Saint-Antoine, navire de commerce chargé d’étoffes et de balles de coton en provenance d’Asie arrive dans l’archipel du Frioul, à proximité de Marseille. Pendant le voyage il a fait escale dans plusieurs ports ou sévissait une épidémie de peste. La cargaison appartient au capitaine Château ainsi qu’à plusieurs notables dont l’échevin Estelle, les historiens s’accordent aujourd’hui à dire que c’est par appât du gain que le bateau n’a pas été mis en quarantaine comme c’était alors l’usage, et que le chargement a été débarqué au bout de quatre jours seulement pour alimenter au plus vite le marché de Beaucaire. L’équipage restera confiné une vingtaine de jours sur l’ile de Jarre, mais le mal était fait : la peste était dans Marseille ou les morts vont se succéder à partir du 20 juin. Ce n’est toutefois que le 9 juillet que les médecins suspectant une épidémie de peste, alertent les autorités. Afin de protéger le commerce, la municipalité marseillaise va cacher la gravité des faits. Un médecin nommé Peyronnel prendra l’initiative d’avertir du danger les villes voisines et un véritable cordon sanitaire va s’organiser aux frontières de la Provence. Le 14 septembre le conseil du Roi décide la mise en quarantaine de la Provence afin d’éviter la propagation de l’épidémie, ces mesures s’appliquant principalement aux voyageurs et aux marchandises. Rapidement les Etats pontificaux vont protéger le comtat Venaissin en ordonnant la construction d’un mur en pierres sèches de 27 kilomètres, un autre ouvrage sera réalisé en mars 1721 entre la Durance et le Ventoux afin d’empêcher toute relation entre le Comtat et le Dauphiné encore épargné par la maladie. L’épidémie s’acheva en 1722 après avoir provoqué la mort de près du tiers de la population provençale.

Les mesures prises en Dauphiné

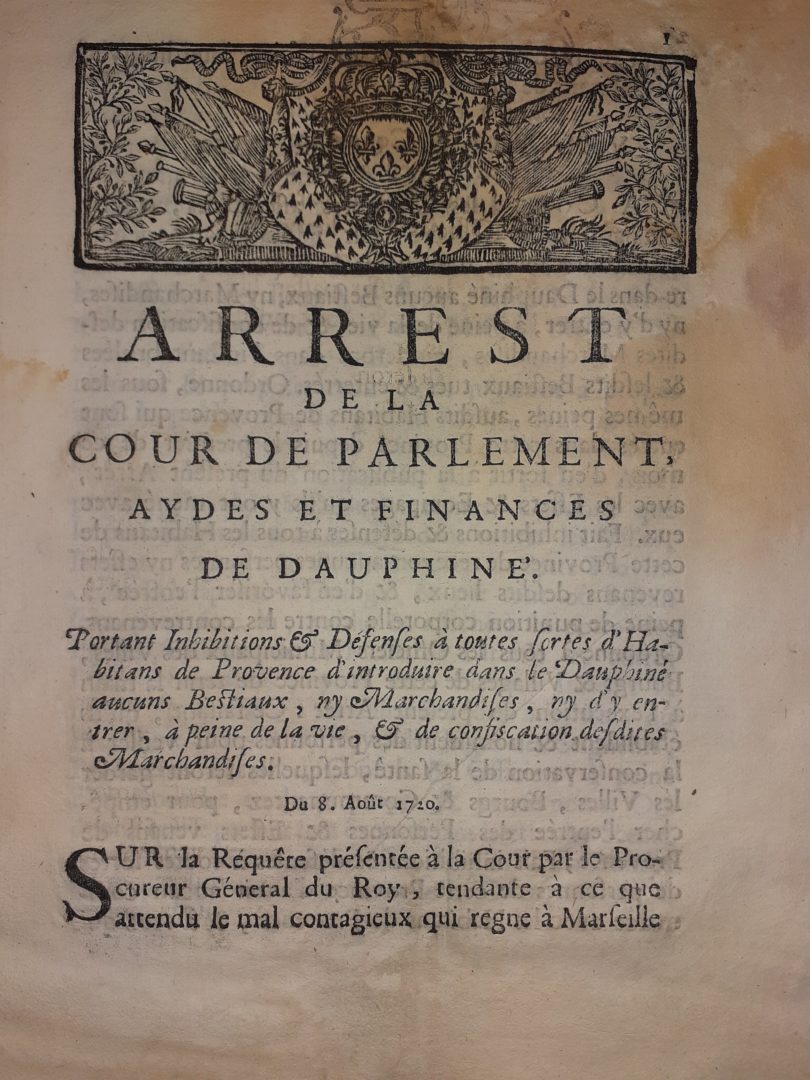

Dès le 8 août 1720 la Cour de Parlement, aydes et finances de Dauphiné prend un arrêt interdisant à tous les habitants de Provence « d’introduire dans la province aucun bestiaux, ni marchandises, ni d’y entrer, à peine de la vie et de confiscation desdites marchandises ». A la suite est précisée l’interdiction faite aux habitants du Dauphiné de recevoir des voyageurs ou marchandises originaires de Provence sous peine de « punitions corporelles ». L’arrêt ordonnait également que les officiers municipaux des villes, bourgs et villages d’établir et nommer des personnes pour veiller à « la conservation de la santé », lesquels « feront garder les villes, bourgs et communautés…» Aux maitres des bureaux de postes fut ordonné de « faire parfumer les paquets et lettres qui viendront de Provence avant de les distribuer aux particuliers à qui elles seront adressées ». Enfin un certificat de santé a été rendu obligatoire pour tous les Dauphinois souhaitant se déplacer « d’un lieu à un autre ».

L’application de l’arrêt au niveau local

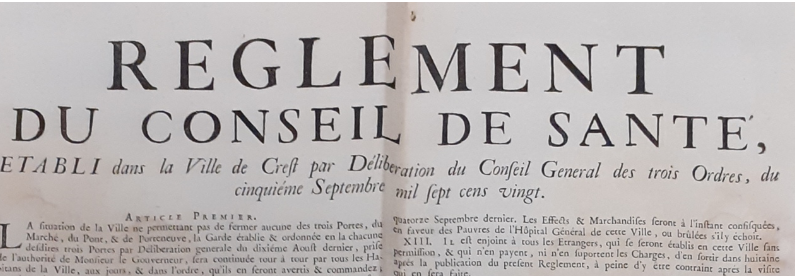

Chaque communauté, quel qu’en soit la taille était tenue d’appliquer sans délai les mesures prescrites par l’arrêt du Parlement. A titre d’exemple –les mesures actuelles de confinement ne nous permettant pas de consulter les archives municipales de Die- voici à partir d’un document numérisé conservé au Musée de Die, les mesures prises le 5 septembre 1720 par la ville de Crest. Tous les habitants furent assujettis à tour de rôle à la garde des portes de la ville, y compris « les ecclésiastiques, nobles et autres qui peuvent être exempts de garde » sous peine de « procès verbal et porté-plainte à Monseigneur le comte de Médavy (1) », alors commandant en chef des provinces de Dauphiné et de Provence. L’article 5 de ce règlement précise que «Sera l’entrée de ladite ville absolument défendue et empêchée par ceux qui en feront la garde, à tous pauvres mendiants, vagabonds, gens sans aveu, où d’une figure suspecte, qu’ils ne laisseront pas même approcher… » Ces mesures s’appliquaient également aux « étrangers ou même originaires de ladite ville (Crest) lesquels après s’être absentés ne seront munis de certificats de santé en bonne forme, justifiants des lieux d’où ils viennent et du séjour qu’ils y auront fait, et dument visés dans les autres lieux où ils auront passé. » L’épidémie se répandant depuis la Provence des dispositions particulières furent prises, ainsi les voyageurs de cette province, même munis d’un certificat de santé, devaient être empêchés d’entrer en ville jusqu’à ce que le conseil de santé ait statué sur leur sort. Une attention particulière fut portée sur le contrôle des marchandises et les « hardes, nipes, paquets et marchandises » non justifiés par un certificat officiel devaient être saisis et détruits si le conseil de santé le décidait. Le règlement produit par les membres du conseil de santé de Crest prévoyait également des mesures administratives. Ainsi étaient précisées les modalités de délivrance des certificats de santé au profit des Crestois qui souhaitaient se déplacer, ou encore l’interdiction faites a tous les « hôtes, aubergistes et cabaretiers, de recevoir et loger chez eux aucuns étrangers connus ou inconnus, qui n’auront pas de certificat en la forme définie, sous peine de 50 libres d’amende et d’être mis en quarantaine, eux et leurs familles, dans les lieux qui seront désignés… »

L’article 12 constituait un appel à la délation « Il est très expressément ordonné à tous les habitants qui pourraient en avoir connaissance, et nommément aux voisins des maisons et lieux, ou telles personnes et effets seraient recelés, d’en avertir incessamment le conseil de santé, à peine de répondre en leur propre de la contravention et des événements, … ». Concernant le courrier et les colis transmis par le service postal de l’époque, le L’hygiène des rues fut renforcée pendant cette période. Les habitants furent contraints « de tenir nettes leurs rues, ruelles et culs de sacs, d’en enlever les fumiers et de les transporter hors de la ville dans les trois jours suivant la publication du règlement… » Fut également défendu de « jeter et souffrir qu’il soit jeté par les fenêtres et portes, aucunes ordures, ni saletés, dans les rues, ni de laver aucunes choses dans les fontaines publiques… » Le commerce des animaux de boucherie fut soumis à une surveillance renforcée. Il fut interdit aux particuliers de faire entrer des bestiaux en ville, sauf pour les bouchers, sous réserve que les animaux aient été auparavant visités par le conseil de santé. Quant aux Crestois qui élevaient des cochons à leur domicile, ils furent tenus d’empêcher qu’ils sortent des habitions pour parcourir les rues de la ville « depuis les sept heures du matin jusqu’à sept heures du soir, à peine de confiscation desdits cochons au profit dudit hôpital ». La distribution du courrier, lettes et colis, pouvait présenter un risque aussi le sieur Chambert, maître apothicaire, et le sieur Bayot, procureur et conseiller du conseil de santé furent chargés de les « parfumer » avant d’en autoriser la distribution, on pensait ainsi éviter la transmission de la maladie. Pour suivre régulièrement l’application de ces différentes mesures le Conseil de Santé se réunissait tous les lundis et tous les jeudis en l’hôtel de ville à huit heures du matin « et plus souvent s’il est besoin ». Les huissiers, sergents, équivalent de notre police municipale actuelle, ainsi que les personnes affectées à la garde des portes de la ville étaient tenus « d’obéir et de prêter main forte au conseil de santé et à ses conseillers » à la moindre réquisition sous peine de cent livres d’amende et d’un emprisonnement immédiat en cas de refus. Le règlement fut approuvé par le Comte de Medavy, commandant militaire du Dauphiné et de la Provence.

Autres traces dans les Archives

La peste de Marseille a laissé de nombreuses traces dans les archives, ainsi le règlement de la vente, du tirage, de la fabrique et du commerce des soies (1721-1722) (Add C 9) ou encore l’ordonnance du juge mage de Valence pour prévenir la peste et qui prévoit notamment que « les curés et autres prêtres et religieux, médecins, apothicaires et chirurgiens de Valence ne pourront aller visiter ni assister aucuns malades qu’au préalable qu’ils aient été vus et visités par Gaspard Durand et Esprit Boitel, maitres chirurgiens commis au fait de la santé. » (Add B 13) D’autres documents attestent que de nombreux drômois furent réquisitionnés pour assurer la garde non seulement des villages mais également des points de contrôles établis sur plusieurs grandes routes, ainsi la commune d’Eurre qui envoya 28 hommes pour « garder les nouveaux postes établis le long du Rhône, entre l’Isère et la Drôme en 1721 » (Add E 13772). A Piégros-Laclastre on désigna deux hommes pour garder le village et on en envoya un sur la ligne de santé de Mirabel aux Baronnies le 23 mars 1721 (Add E 14095). Le village de Barsac créa son propre conseil de santé le 16 octobre 1720 « à cause des bruit de peste » (Add E 14222) .A Valdrôme on décida le 1er novembre 1720 d’établir des barrières autour du village (Add E 14592) puis en 1722 on envoya des hommes garder la ligne de santé de Mérindol (Add E 14617). Vercheny décida le 9 août 1720 de « défendre à toute personne, et surtout à Isaac Taillotte, fermier de la Bégude du Gap, de recevoir qui que ce soit sans billet de santé, à cause de la peste de Marseille » (Add E 14945). La garde de santé de la Motte Chalancon comprenait 12 personnes en 1720 (Add E 14569). Bourdeaux fut sollicité pour fournir des hommes à la ligne de santé établie à Suze-la-Rousse en 1720 puis à Mirabel-aux-Baronnies l’année suivante (Add E 12691). A Châtillon, un conseil de santé fut établi le 6 octobre 1720 « à cause de la peste de Marseille » (Add E 12799) Beaufort-sur-Gervanne envoya en 1720 un homme garder la ligne de santé de Mirabel et fit garder le village par quatre habitants, l’année suivante 2 hommes partirent pur Saint-Maurice-sur-Eygues le 19 septembre (Add E 13553 et 13554). En 1722 c’est la Bâtie-des-Fonts qui envoya un homme dans les Baronnies (Add E 14457).

note

(1) Jacques Eléonor Rouxel, comte de Grancey et baron de Médavy, né le 31 mai 1655, décédé le 6 novembre 1725, élevé à la dignité de Maréchal de France en 1724 fut pourvu au commandement en chef des provinces de Dauphiné et de Provence en 1714. En 1720 il fut chargé avec succès de la lutte contre la Peste dite de Marseille.