par Emmanuel Poujol

Quelques œuvres d’un poète diois, qui aimait comme jamais son pays, viennent de réapparaitre d’un grenier poussiéreux. Une petite biographie concernant ce personnage a été écrite par Christian Rey dans le numéro 11 de nos « Chroniques du Diois », page 36, paru en juillet 2009.

Auguste Boissier, né à Die en 1802 d’une famille d’artisans part à Paris pour travailler avec son oncle monsieur Payan qui tient un gros commerce de broderie. Cet oncle, qui n’avait pas d’enfant, l’accueille comme un fils et lui apprend le métier de dessinateur en broderie.

Mais Boissier a le mal du pays et entreprend des recherches pour élaborer sur du papier l’histoire de Die. Il dévore assidument des œuvres dauphinoises et des vieux manuscrits pour constituer un énorme dossier de notes intéressantes. Mais il bute sur la lecture d’anciens auteurs latins et surtout sur les textes du jésuite diois le père Colombi dont il ne comprend pas les écrits. C’est là que lui vient l’idée de se consacrer à une langue du diois que l’on ne parle plus. Il va donc se tourner vers la poésie patoise.

Il va composer plusieurs charmants poèmes en rapport permanent avec son pays natal. Il organise, dans son petit atelier de Paris, des réunions rassemblant la jeunesse dioise de passage et c’est lors d’une de ces réunions qu’il va rencontrer Adolphe Rochas historien et biographe. Ils deviendront tous deux de bons amis.

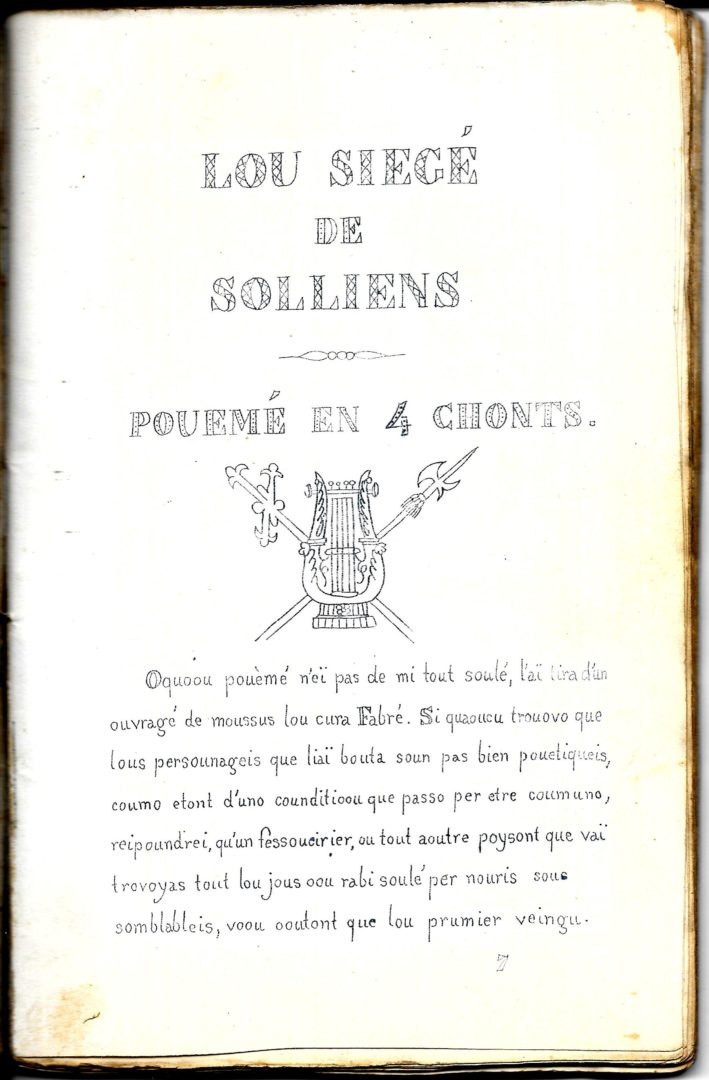

Pour faire partager ses écrits, il vient à l’idée d’Auguste Boissier de les faire imprimer. Son caractère économe le pousse à se passer des imprimeurs classiques et il va inventer lui-même une façon de reproduire sur du papier ses compositions.

Il va utiliser pour cela la méthode qu’il met en pratique pour son métier de dessinateur en broderies.

Après avoir reproduit les lettres, proches des caractères de l’imprimerie, il prenait la patience de piquer les contours de chaque lettre avec une pointe de sorte que tous les caractères soient percés par de petits trous très rapprochés. Une fois ce travail fait, il appliquait son ouvrage sur une feuille blanche et tamponnait le tout avec une poussière composée de résine et de colorant. Puis il passait la feuille vers une source de chaleur qui faisait adhérer la poussière résineuse au papier.

Ce travail était faramineux et très peu de publications ont vu le jour par ce procédé.

Laissons maintenant parler Adolphe Rochas à propos de son ami lors d’une de ses réunions à la capitale :

« Nos causeries se terminaient invariablement par la lecture de quelqu’une de ses poésies. Il avait fait notamment un poème héroï-comique intitulé : Le siège de Saillans, qui nous a bien souvent fait rire aux éclats. C’est son chef-d’œuvre. Il y suppose que les habitants de Die, manquant de blé et menacés de la famine, apprennent tout à coup qu’il vient d’arriver à une petite ville voisine, à Saillans, un grand chargement de grains.

A cette nouvelle, une réunion populaire a lieu sur la place publique et il est décidé, séance tenante, que l’on prendra les armes pour aller à Saillans, en faire le siège s’il le faut, et rapporter du blé de gré ou de force.

Aussitôt de longues files de paysans affamés se mettent en marche, groupé par escouades commandées par des chefs. Soldats et chefs ne sont autres que la réunion bizarre de ces personnages qui, dans les petites villes, sont connus et remarqués de tout le monde à cause de leurs difformités, de leur costume, de leur caractère ou de leurs noms baroques.

La marche conquérante de cette masse grouillante, hurlante, déguenillée, digne du crayon de Callat, est curieuse à lire.

Le poète nomme les chefs de chaque escouade et les principaux soldats ; il raconte leurs hauts faits et ceux de leurs ancêtres ; il fait même leur généalogie. On y voit des borgnes, des sourds, des bancals, des boiteux, des ventrus ; des armes, des costumes, des sobriquets inénarrables.

Tous cela, hommes, chevaux, ânes, bagages, cahotant, se heurtant le long des chemins, criant, chantant, s’apostrophant, est décrit avec une verve entraînante. Pendant l’assaut livré à Saillans, les chefs s’injurient, comme les héros d’Homère, avant d’en venir aux mains, avec un luxe d’épithètes et de gros mots à faire pouffer de rire.

Cette charmante composition est divisée en quatre chants et contient plus de deux mille vers. Le poète n’y faiblit jamais ; il rit du commencement à la fin et il parle le plus pur patois, celui d’il y a 60 ans (XVIIIe siècle). » Cette histoire rocambolesque du siège de Saillans n’est pas sans rappeler les écrits d’Adolphe Rochas quelques années plus tard dont le titre, qui fera partie d’une future analyse, est « Le siège de Chamarges par les Dames de Die ».